DV夫から逃れるには? 身の安全を守って離婚する方法を解説

「夫から暴力を振るわれている」、「人格を否定するような暴言を浴びせられている」などの特徴に該当する場合、あなたの夫は「DV夫」かもしれません。

配偶者からの暴力や精神的圧力は、重大な人権侵害であり、深刻な事態に陥るリスクがあります。DV夫との生活を続けることは、身体だけでなく心の健康にも深刻な影響を及ぼすため、まずはご自身とお子さんの身の安全を最優先に考えましょう。そして、DV夫と離婚をしたい場合は、DVの証拠を集めながら、相手と接触しない方法で安全を確保し、離婚手続きを進めていくようにしてください。

今回は、DVに該当する行為の具体例や、DV夫の特徴、DVから逃れるための安全な別居、離婚の進め方などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、うちの旦那はDV夫? DVにあたる具体的な行為とは

以下では、DVに該当する行為の種類や、DV夫に見られる特徴を具体的にご紹介します。「もしかして自分も……」と思われた方は、該当する項目がないかを確認してみてください。

-

(1)DVとは?|DVの定義と概要

DVとは、「ドメスティック・バイオレンス(家庭内暴力)」の略で、親密な関係の相手(配偶者や恋人など)からの身体的・精神的・経済的・性的暴力を指す言葉です。

DVというと「殴る、蹴る」などの身体的暴力が想像されがちですが、怒鳴る・無視するなどの心理的な攻撃、生活費を渡さないなどの経済的な圧迫、性行為を強要するなどの性的暴力などの行為もすべてDVに該当します。

DVの被害を受けると、身体的な怪我が生じるだけではなくDVを受けた恐怖が消えず、情緒不安定になったり、PTSDを発症したりするなど心の健康を害してしまうこともあるため、早期の避難と相談が重要です。 -

(2)DVの分類と具体例

DVは、大きく分けて「身体的暴力」「精神的暴力」「経済的暴力」「性的暴力」の4種類に分類されます。それぞれの具体例は以下のとおりです。

- ① 身体的暴力:殴る、蹴る、物を投げる、髪を引っ張る、突き飛ばすなど

- ② 精神的暴力:怒鳴る、無視する、人格を否定する発言、行動の制限、脅迫など

- ③ 経済的暴力:生活費を渡さない、収入や支出を細かく制限する、働くことを禁じるなど

- ④ 性的暴力:同意のない性行為の強要する、避妊に協力しない、性的な言葉や行為による侮辱など

これらの行為は、たとえ1回だけの行為であってもDVと認定される場合があります。継続的なものになると深刻な被害と判断されやすくなります。

-

(3)DV夫の特徴チェックリスト

以下に該当する項目が複数ある場合、あなたの夫は、DV夫である可能性があります。

特に、日常的な言動の中に暴力や支配の兆候がないか、冷静に振り返ってみてください。- □ 怒ると物を壊したり、大声を出したりする

- □ 一度でも暴力を振るわれたことがある(たたかれる、突き飛ばされる、髪を引っ張られるなど)

- □ 自分の非を絶対に認めようとしない

- □ 外出や交友関係を制限してくる

- □ 家計を一方的に管理して、生活費を渡さない

- □ 性的な要求を断ると不機嫌になる

- □ 「お前が悪い」「お前のせいだ」と責め続ける

- □ 暴力や暴言のあとにやさしくなることを繰り返す

- □ 他人の前ではよい夫を装う

- □ 子どもを使ってコントロールしようとする

-

(4)DV夫とモラハラ夫の違い

モラハラとは、「モラルハラスメント(moral harassment)」の略で、言葉や態度によって相手の心を追い詰める精神的暴力のことを指します。

たとえば、「お前には価値がない」「お前のせいでこうなった」などと責め続けたり、無視を繰り返したりすることで相手を支配しようとする行為です。

モラハラは、DVの一種に分類されますが、一般的には身体的暴力を伴わない精神的DVの意味で使われることが一般的です。つまり、モラハラ夫は、DV夫となる場合もあるため、見過ごさず対応することが大切です。

2、DV夫から逃れるためにまずすべきこと

あなたの夫がDV夫に該当する場合には、そのまま一緒に生活するのは危険です。以下のような対応を検討するようにしてください。

-

(1)DV夫から逃れるためにやるべきこと

DV夫からの暴力や支配的な行為を受けている場合、まずは何よりも「身の安全の確保」が最優先です。

被害が深刻化する前に、次のような方法で安全な環境に避難し、公的機関や弁護士などの支援を受けましょう。

① 身の危険を感じる場合は、安全な場所への避難する

DV夫による暴力で身の危険を感じるときは、一刻も早く安全な場所に避難するようにしてください。同居を続けていると、被害がエスカレートし、子どもにも被害が及ぶ可能性もありますので、迅速な対応が求められます。

ためらわず、次のような避難先を検討しましょう。- 実家や信頼できる友人宅

- 女性支援施設(シェルター)

- 一時保護施設(行政・警察と連携)

シェルターでは、子どもと一緒に避難できる施設も多く、プライバシー保護も整っています。

② 警察や配偶者暴力相談支援センターなどへの相談

DV夫からの暴力でお困りの方は、一人で悩むのではなく第三者に相談することも有効な対応です。

深刻な暴力や脅迫は刑法上の犯罪に該当する可能性があるため、警察に相談することで刑事事件として処理してもらえる可能性があります。また、以下のような行政が設置している窓口で相談対応をしています。- DV相談ナビ(#8008)

- DV相談+(24時間対応)

- 各自治体の女性相談支援センター

状況に応じて、保護や一時避難、生活再建の支援につなげてもらえることもあります。

③ 保護命令制度の利用

DV被害を受けている方は、裁判所の保護命令制度を利用すれば、配偶者に対して、以下のような行為を禁止してもらえる可能性があります。- 接近禁止命令(自宅・勤務先などへの接近禁止)

- 電話等禁止命令

- 退去命令(一定期間、自宅からの退去を命じる)

接近禁止命令や電話等禁止命令は、あなた自身だけではなく子どもにも適用できます。子どもにもDVの危害が及ぶおそれがあるときは、子どもを対象とした保護命令も検討しましょう。

-

(2)DV被害を受けた際にやってはいけないこと

DV被害を受けた際にやってはいけない行動を知っておくことで、今後の法的対応や安全確保がスムーズになります。以下の点には十分注意してください。

① 相手を刺激する行動

DV夫は、自分の支配が崩れると感じたときに攻撃性を強めることがあります。特に、「離婚したい」「家を出る」などの発言は、相手を逆上させる引き金になりかねません。避けるべき行動の例

- 「離婚する」と直接言ってしまう

- 突然荷物をまとめて出ていこうとする

- 携帯での録音、撮影を悟られる行動

これらはすべて、相手の暴力性を引き出してしまうリスクがあります。自分ひとりの判断で動くのではなく、専門家や信頼できる第三者と事前に計画を立てることが重要です。

② 証拠を失う行為

DVを理由に離婚や保護命令を求める場合、客観的な証拠が大きな力になります。

しかし、被害直後に慌ててしまい、証拠を失う行動をとってしまうこともあります。DVの証拠を失う行動の例

- ケガをしているのに通院しない

- スマートフォンの記録(LINE、メール、写真、録音)を誤って削除

- 恐怖心から日記やメモを処分してしまう

- (加害者にデバイスを壊された場合に備えて)スマホなどのデータバックアップしていない

証拠は「安全な場所に保管し、複数の形式で保存」するのが理想です。

③ 感情的な反応や法的に不利になる行為

DVに苦しむなかで、被害者側が感情的・攻撃的になってしまい、自らの立場を不利にさせるケースもあります。調停や裁判で不利になる行為

- 相手の物を壊す、暴力をふるい返す

- SNSやブログなどで加害者を名指しで中傷する

- 子どもの前で激しい口論や怒鳴り声をあげる

- 他人に対して「(相手を)殺してやりたい」などと発言してしまう

自分の正当性を守るためにも、冷静な対応を心がけましょう。

3、DVの証拠を残す方法と注意点

DVを受けている場合、何よりもまず大切なのは逃げること、そして身の安全を確保することです。証拠がないからといって離婚できないわけではありません。身の危険を感じたら、証拠よりも先に避難してください。

しかし、今後の離婚手続きや慰謝料請求、子どもの親権問題などを有利に進めるためには、DVの証拠が重要な役割を果たします。ここでは、法的に有効なDVの証拠の種類や集め方、注意すべきポイントを解説します。

-

(1)離婚や慰謝料請求を有利に進めるためにはDVの証拠が重要

DV被害の証拠を残す際は、以下の2つを最優先にしてください。

- あなた自身と子どもの安全を確保すること

- 証拠が相手に知られないよう細心の注意を払うこと

また、記録を残すときには、次のような点に注意しましょう。

- DV相談窓口や弁護士に早期に相談し、「どの証拠が重要か」「どのように保管すべきか」を具体的に聞く

- 録音・撮影・メモなどのデータは、自宅のスマホだけに保存せず、クラウド・USB・SDカードなどにも複製しておく

- 相手に悟られそうな行動(録音アプリを開く、メールを保存する操作など)は避け、あくまで日常の流れの中で行う

証拠を残すことに強いストレスや恐怖がある場合は、記録にこだわらず、まず安全な場所に避難することを優先してください。

-

(2)DVを立証するための証拠の集め方と注意点

DVを立証する証拠にはさまざまなものがあります。以下のような方法で記録を残すことができます。

① 録音・録画

DV夫からの暴力、暴言、物を投げる音などを録音・録画しておくことでDVを立証する証拠として利用することができます。

ただし、相手に録音・録画がバレてしまうと、DVがエスカレートするリスクがありますので、相手にバレないよう慎重に行うようにしてください。

② 写真

DVによる怪我やあざ、破壊された家具や壁などを撮影した証拠もDVの証拠として利用することができます。

スマートフォンで撮影する際には、DV夫にデータを削除されないようにするために、バックアップ(クラウド保存やUSBメモリ)をとっておくのが安全です。

③ 医師による診断書や診療記録

暴力を受けて怪我をした場合やDVにより心の健康を害してしまった場合は、できるだけ早く病院を受診するようにしてください。その際は、医師に対して「夫による暴力により怪我をした」と伝えることで、診断書やカルテにDVの事実が反映されやすくなります。

④ LINEやメールなどのやり取り

相手から届いた暴言や脅迫的なメッセージもDVの証拠として利用することができます。

スクリーンショットやデータとして保存するほか、紙媒体に印刷しておくなど複数の形で保存するのが安心です。

なお、SNSの投稿などは相手に削除されてしまうと見ることができなくなってしまいますので、削除される前に保存するようにしましょう。

⑤ 日記・メモ

DVによる被害を受けたことを日記やメモに残しておくことも重要です。

主観的な情報ではありますが、継続性や具体性があれば証拠として一定の意味があります。改ざんができないよう紙媒体で書き残す、改ざん防止機能付きのアプリを使用するのもおすすめです。

4、DV夫との離婚や慰謝料請求の進め方

以下では、DV夫との離婚を進める手続きの流れや、慰謝料請求の進め方を解説します。

DV被害を受けている場合、相手と直接やり取りするのは大変危険です。弁護士を通じて手続きを進めることで、安全を確保しながら、離婚や金銭請求、子どもの問題にも対応することが可能になります。

-

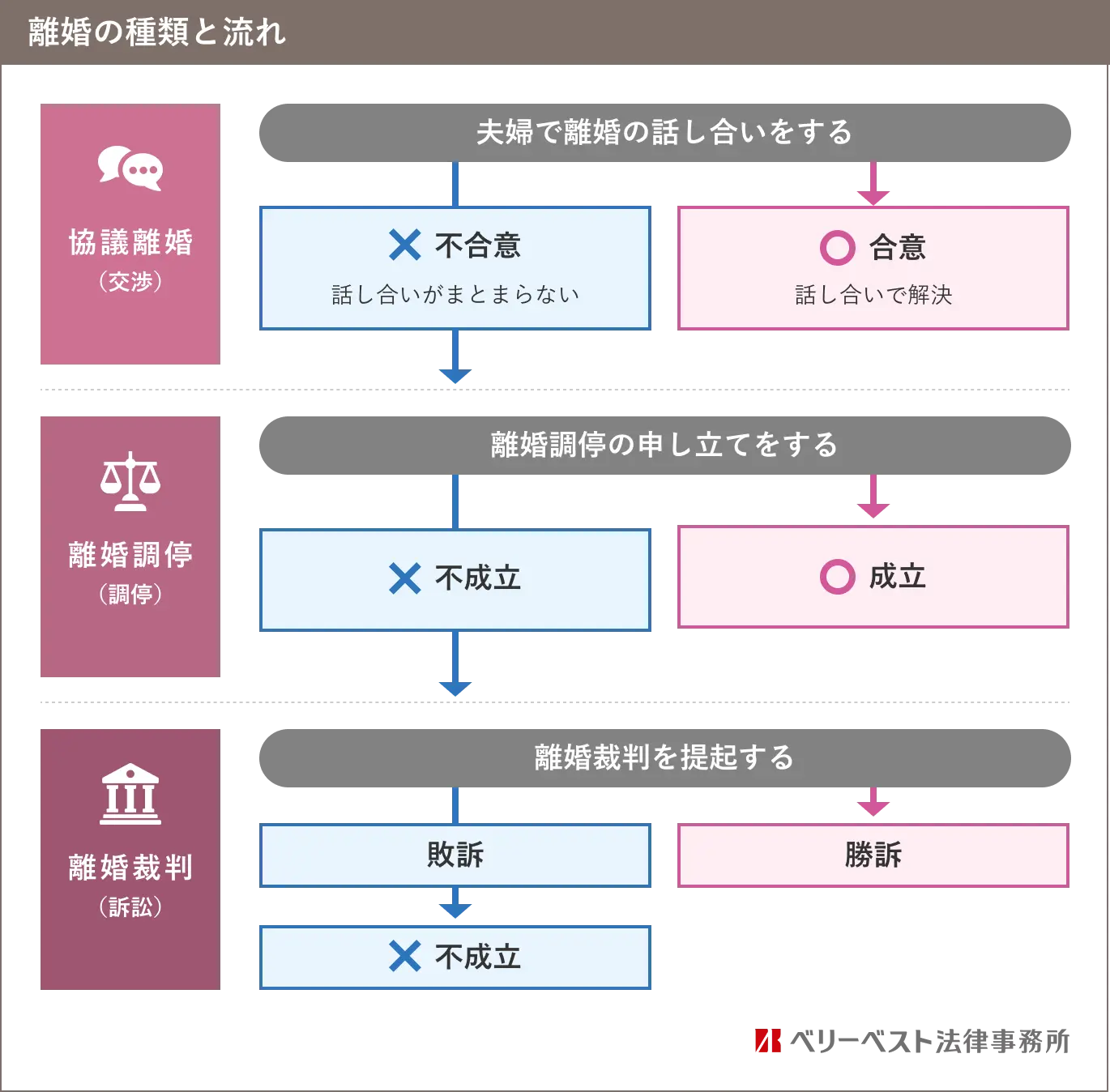

(1)相手と直接接触せずに離婚を進める手続きの流れ

DV夫との離婚では、「相手と直接連絡を取らないこと」がもっとも重要です。なぜなら、離婚の話を切り出した途端に激高してさらなるDV被害を招くリスクがあるからです。

以下は、相手と直接接触せずに離婚を進める際の主な手続きの流れです。

① 代理人を通じての協議離婚

協議離婚とは、夫婦が話し合いにより合意して、役所に離婚届を提出する方法です。ただし、DV被害のあるケースでは、話し合いの場に出ること自体が危険です。

そのため、まずは弁護士に依頼し、弁護士を代理人として相手と交渉してもらう方法が基本です。あなた自身は一切相手と連絡を取らなくてもよく、相手方も弁護士を通してのみやり取りが可能です。

② 離婚調停

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停では、裁判所が選任した調停委員が間に入り、非公開の場での話し合いで離婚の合意を目指します。

DV被害者に対しては、加害者側と直接対面することを避けるため、以下のような配慮措置が用意されています。- 別室調停(顔を合わせずに手続き)

- オンライン調停(自宅等からビデオ通話で参加)

- 弁護士が同席または代理人として出頭

こういった手段をとることで、身体的・精神的な負担を軽減することができます。裁判所にはDVの事情について事前に伝えておくようにしましょう。

③ 裁判離婚

調停でも合意に至らなかった場合、最終的には離婚訴訟を提起することになります。DVはその内容によりますが、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、相手の同意がなくても離婚が認められる可能性があります。

裁判所への出頭は、弁護士が代理できるので、裁判離婚でも基本的には相手と直接顔を合わせることなく手続きを進めることができます。 -

(2)慰謝料請求の条件と金額の相場

DV夫の離婚に関しては、身の安全を確保するのが最優先ですので、慰謝料請求は絶対にしなければならないものではありません。もっとも、DVの十分な証拠があれば慰謝料請求はできるため、精神的にも余裕があるなら離婚後の生活のためにも慰謝料請求を検討してみてもよいかもしれません。

慰謝料の金額は、主に以下のような要素で判断されます。- DVの頻度・態様・継続性

- 婚姻期間の長さ

- 被害の程度(診断書・通院の有無など)

- 子どもの有無

- 離婚に至る経緯(避難の有無・調停の回数など)

なお、DVによる離婚慰謝料の相場は、100~300万円程度が相場ではありますが、個別の事情により大きく異なります。

-

(3)子どもがいる場合の親権や養育費への影響

DV加害者が子どもの親権を主張してくるケースもありますが、裁判所は子どもの安全と福祉を最優先に判断します。そのため、DV夫が親権者に選ばれる可能性は低いといえるでしょう。

また、養育費については、口約束だけでは支払ってもらえない可能性があるため、離婚の際に金額・支払い方法・支払期間を明記した公正証書を作成して、養育費に関する取り決めを明確にしておくようにしましょう。

公正証書があれば、万が一支払いが滞った場合に「強制執行」を申し立てることが可能です。

調停や裁判で離婚をする場合には、調停調書や和解調書、判決書によって養育費の取決め内容が明記されますので、強制執行をする場合には、裁判所で作成された調停調書や和解調書、判決書に基づいて行うことになります。 -

(4)弁護士に相談することで得られるメリット

弁護士に依頼する最大のメリットは、「あなたが一人で闘わなくていい」ということです。

弁護士に相談・依頼することで、以下のような支援が受けられます。

① 精神的負担の軽減

相手との連絡、交渉、書類のやり取りなど、すべてを弁護士に任せられるため、直接相手と関わらずに済むのが最大のメリットです。これはDV被害者にとって非常に大きな安心材料になります。

② 証拠収集や書類作成の支援

「この録音は使える?」「診断書はどのように書いてもらえばいい?」といった疑問にも、弁護士が丁寧にアドバイスしてくれます。

調停申立書や訴状など、法的書類の作成もまかせられますので、手続き漏れの心配もありません。

③ 交渉、調停、裁判への対応

離婚や慰謝料請求だけでなく、住民票の閲覧制限や接近禁止命令の申し立て、子どもの親権・監護権の確保など幅広い対応が可能です。

DV夫は、簡単には離婚に応じてくれないケースも少なくないため、専門家である弁護士によるサポートが重要となります。

お悩みの方はご相談ください

5、まとめ

DV夫との生活に限界を感じたとき、一番大切なのは「あなたと子どもの命と安全を守ること」です。証拠がなくても、まずは安全な場所に避難してください。

DV夫と直接交渉するのはDVがエスカレートする危険がありますので、できる限り弁護士を通じて交渉を行うようにしましょう。

DV夫にお悩みの方は、一人で抱え込む必要はありません。ベリーベスト法律事務所では、離婚に関するご相談を随時受け付けております。

DV被害に悩む方が、自分らしく、安心して暮らせる未来を取り戻すために、弁護士の力をぜひご活用ください。

お悩みの方はご相談ください

- 所在地

- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]03-6234-1585

[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(モラハラ・DV)

-

更新日:2025年12月10日 公開日:2025年12月10日

モラハラ加害者と共同親権に? 知っておきたい拒否の条件と判断基準 令和8年(2026年)4月1日 に改正民法が施行され、離婚後に父母が共同して親権を行使する共同親権が認められるようになります。配偶者からモラハラを受けている場合は、共同親権となることに不安を覚えるか... 離婚・不倫コラム全文はこちら

モラハラ加害者と共同親権に? 知っておきたい拒否の条件と判断基準 令和8年(2026年)4月1日 に改正民法が施行され、離婚後に父母が共同して親権を行使する共同親権が認められるようになります。配偶者からモラハラを受けている場合は、共同親権となることに不安を覚えるか... 離婚・不倫コラム全文はこちら -

更新日:2025年11月26日 公開日:2025年11月26日

DVを理由に離婚するときの慰謝料相場と請求方法とは? 弁護士が解説 配偶者からの身体的暴力や精神的暴力(モラハラ)といったDVに悩み、離婚を決意する方は少なくありません。離婚に踏み切る際には、これまで受けた精神的・身体的な被害に対して「慰謝料を請求したい」と考えるの... 離婚・不倫コラム全文はこちら

DVを理由に離婚するときの慰謝料相場と請求方法とは? 弁護士が解説 配偶者からの身体的暴力や精神的暴力(モラハラ)といったDVに悩み、離婚を決意する方は少なくありません。離婚に踏み切る際には、これまで受けた精神的・身体的な被害に対して「慰謝料を請求したい」と考えるの... 離婚・不倫コラム全文はこちら -

更新日:2025年09月04日 公開日:2025年09月04日

DV夫から逃れるには? 身の安全を守って離婚する方法を解説 「夫から暴力を振るわれている」、「人格を否定するような暴言を浴びせられている」などの特徴に該当する場合、あなたの夫は「DV夫」かもしれません。配偶者からの暴力や精神的圧力は、重大な人権侵害であり、深... 離婚・不倫コラム全文はこちら

DV夫から逃れるには? 身の安全を守って離婚する方法を解説 「夫から暴力を振るわれている」、「人格を否定するような暴言を浴びせられている」などの特徴に該当する場合、あなたの夫は「DV夫」かもしれません。配偶者からの暴力や精神的圧力は、重大な人権侵害であり、深... 離婚・不倫コラム全文はこちら