離婚したいのに離婚できない! 相手に拒否されているときの対処法

配偶者が離婚に応じてくれず、離婚に向けた解決策はないのだろうかと、お困りの方はいませんか。

ずっと前から妻や夫に「離婚したい」と伝えているのに合意が得られず、離婚できないままで過ごしている方もいるはずです。

「離婚したくない」と相手から拒否され続けていても、法律上は離婚できる場合があるため、離婚するために必要な知識を押さえながら、効果的に離婚を進める方法を検討しましょう。

本コラムでは、妻や夫との離婚が認められるための条件や離婚する際の流れなどについて、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が解説します。

1、離婚できない場面とは

離婚ができない、離婚の話が進まないと悩んでいるとき、どうすることもできないのでしょうか?場面を分けて確認していきましょう。

-

(1)相手が同意しないと離婚できない?

離婚できないと悩まれる場面のひとつには、相手が離婚を拒絶しているケースが考えられます。

一般に話し合いで離婚する場合も多いため、離婚の話を出したけれども離婚を拒否されたから離婚できない、話し合いが進まないから離婚ができないと考えている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、当初の話合いの段階で、「離婚できない」と相手が離婚を拒絶していても、その後に気が変わることもあります。また、調停を申し立てることで相手の態度が変わる場合もあります。

さらにいえば、相手が同意しなくても、「法律上の離婚原因」があれば、裁判所によって強制的に離婚を認められることになります。相手が同意しないからといって、絶対離婚出来ないというわけではありません。 -

(2)自分が有責配偶者になっていると離婚できない?

夫婦の間には、「法律上の離婚原因」がある。でも、自分は有責配偶者だから、離婚できないのではないか。このように悩まれる場合もあります。

有責配偶者とは、離婚原因を作った配偶者のことです。

たとえば、不倫をしたりDVの加害者であったり、正当な理由なく同居・協力・扶助しない場合には、「有責配偶者」となりえます。

かつては、自分で離婚原因を作っておきながら、相手が拒絶しているのに無理矢理離婚を実現するのが不合理であることから、有責配偶者からの離婚請求は禁止されていました。しかし、判例が変更され、現在は、一定の条件が整えば、有責配偶者からの離婚請求も認められることになっています。

それでは、有責配偶者はどのようなケースで離婚ができるのでしょうか。

有責配偶者であっても離婚することができるケースのひとつ目は、相手が離婚に合意する場合です。

日本の法律では、離婚については、当事者が合意するのであれば離婚の理由は問われません。万が一、自分が有責配偶者であったとしても、相手を説得して離婚に応じさせれば、離婚することが可能となります。

有責配偶者であっても離婚することができるケースのふたつ目は、判例上認められた条件を満たした場合です。

昭和62年に最高裁判所は、以下の3つの条件を満たす場合に有責配偶者の離婚請求も許されると判断しました。

- ①夫婦の別居が両当事者の年齢及び別居期間との対比において相当の長期間に及び、

- ②その間に未成熟の子が存在しない場合には、

- ③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状態におかれる等離婚を容認するのが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない場合

その後の裁判例や判例では、これらの条件の一部を形式的に満たさない場合であっても、有責配偶者からの離婚請求を認めている例も出てきています。具体的な場面で離婚することができるか否かの見通しについては、弁護士に相談することがおすすめです。

お悩みの方はご相談ください

2、離婚できる法的な条件とは

次に、「相手が離婚を拒絶していても離婚ができる条件」について説明していきます。

「相手が離婚を拒絶していても離婚ができる条件」とは、先にも述べた、法律上の離婚原因のことです。法律上の離婚原因があれば、相手が同意しなくても裁判によって強制的に離婚を実現できる可能性があります。

法律上の離婚原因は、以下の5つです(民法770条1項各号参照)。

- 相手の不貞行為

- 悪意の遺棄

- 3年以上の生死不明

- 強度の精神病

- その他婚姻を継続し難い重大な事由

以下で、それぞれについて確認しましょう。

-

(1)相手の不貞行為

不貞行為とは、不倫ともいわれる、「配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」です。たとえば妻が男性と上記関係にある場合、夫は妻が拒絶していても、裁判で強制的に離婚することができる可能性があります。

-

(2)悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、「正当な理由なく民法752条の同居・協力・扶助義務を履行しないこと」です。悪意の遺棄をされた方は、相手方に対して裁判を起こし、判決によって強制的に離婚することができる可能性があります。

-

(3)3年以上の生死不明

配偶者が3年以上「生死不明」の状態が現在でも続いていたら、裁判によって離婚することができる可能性があります。

-

(4)強度の精神病

配偶者が強度精神病にかかっており、夫婦関係の継続が困難なケースでも、離婚裁判によって離婚を実現することができる可能性があります。ただ、単純に精神病であれば離婚できるというものではなく、強度の精神病である必要がありますし、離婚に至るまでに誠心誠意、看護してきたことなども必要となる場合があります。

-

(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由

上記の4つの事情に該当しないケースでも、婚姻生活を継続し難い重大な事情がある場合には、離婚が認められる可能性があります。たとえば、家庭を省みない、勤労意欲がない、生活費を渡さない、賭事にこったり不必要な贅沢品を購入する、不要不急の借財を重ねる、家事や育児をおろそかにするなどのケースです。

夫婦間に子どもがいない場合には、いるケースよりも婚姻を継続し難い重大な事由が認められやすい傾向にあります。

お悩みの方はご相談ください

3、離婚する前に確認しておきたいこと

そもそも離婚できないケースや、反対に裁判をすれば離婚が認められるケースがありますが、どちらにしても、まずは相手に対し離婚の話を切り出さなければ始まりません。

このとき、離婚の話を始める前に、確認しておくべきことがいくつかあるので、ご紹介します。

-

(1)財産分与

まずは、夫婦共有財産の財産分与の問題です。

離婚する夫婦に、婚姻期間中に築いた財産があれば、離婚時に分割(分与)しなければなりません。自分名義の財産がたくさんある場合には、離婚によって相手に多額の財産分与をしなければならない可能性も出てきます。

また、財産をもらう側の場合には、離婚後の生活も見据えて、どのくらいの財産を受け取れる目算があるのか、しっかりと計算しておく必要があります。

「離婚時の財産分与は弁護士にご相談ください」のページでは、財産分与の対象になるもの・ならないもの、注意点などについて解説しています。ぜひご参考ください。

-

(2)慰謝料

離婚の際、自分が離婚の原因を作り出した場合には、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。反対に、相手が離婚の原因を作り出したのなら、慰謝料請求できる可能性があります。

このように、どちらに慰謝料がどのくらい発生するのかについても、検討しておく必要があるでしょう。以下の「不倫・浮気の慰謝料を請求された方へ」のページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。

-

(3)親権

未成年の子どもがいる場合には、親権も重要です。自分が取得するのか相手に育ててもらいたいのか、事前に考えておきましょう。

-

(4)養育費

未成年の子どもがいる場合、養育費の問題も発生します。自分が支払う側ならば月々どのくらいの出費になるのか、反対にもらう側ならどのくらい請求できるのか、相場を調べておきましょう。

-

(5)面会交流

面会交流も、子どもがいる場合の問題です。

離婚後、親権者とならなかった方の親は、子どもと定期的に会うことができます。面会交流の方法や頻度について、どのように取り決めたいのか、離婚を切り出す前に、子どものことについても考えておく必要があります。

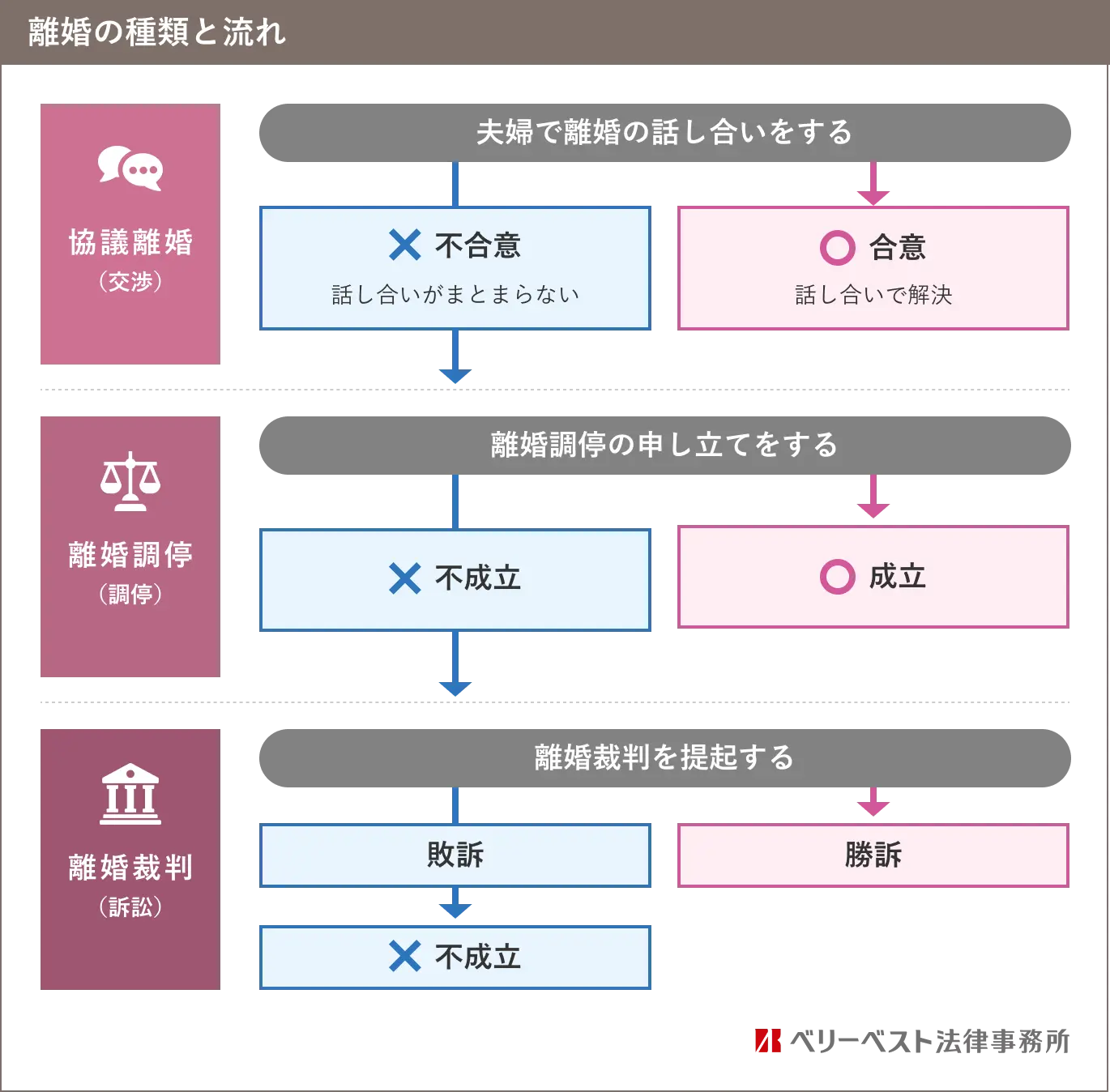

4、相手が拒絶するときの離婚の流れ

離婚を相手に切り出したとき、「離婚できない」と拒絶されるケースも珍しくありません。この場合、どのようにして離婚を進めていけば良いのか、流れを説明します。

-

(1)協議離婚

まずは、話合いによって協議離婚を目指します。

離婚話を切り出した当初は相手が拒絶していても、何度も説得を重ねることによって、最終的に離婚に応じることもあります。

同居したままでは話を進めにくければ、別居してしまうのもうひとつの方法ではあります。ただしその場合、「有責配偶者」となって離婚する条件が不利にならないためにも、離婚が確定するまでは少なくとも婚姻費用はきっちり支払いましょう。 -

(2)離婚調停

話合いをしても相手がどうしても離婚に同意しない場合には、家庭裁判所で離婚調停を申し立てる必要があります。

離婚調停をすると、調停委員が間に入って離婚の話合いを進めてくれるので、夫婦が直接話をするよりも冷静になって話を進めやすいといえます。また、家庭裁判所が認める相当な養育費の金額などについての提示も受けられますし、離婚条件についての案を提示してくれることもあります。

相手が強硬に離婚を否定していても、調停委員が説得することで、最終的に離婚につながるケースも多いです。 -

(3)離婚裁判

離婚調停をしても相手が離婚に同意しない場合には、最終的に離婚裁判によって離婚を実現するしかありません。

裁判をするときには、当事者同士の話し合いではなく、裁判所が「離婚原因のあるなし」によって、離婚すべきかどうかをはっきり判断してくれます。

離婚裁判によってより確実に離婚するためには、適切に、法律的な主張と立証を進めることが必須です。そのためには、離婚原因を示す証拠も必要となりますし、有利な条件で財産分与や養育費などの判断をしてもらうためにも、さまざまな工夫が必要です。

このように、離婚裁判を進めるときには専門的な対応が必要ですので、弁護士に依頼することが必須となってくるでしょう。

お悩みの方はご相談ください

5、離婚が簡単に成立しそうになければ、弁護士へ依頼しましょう

相手が「離婚できない」と拒絶している場合、協議や調停の場面で何とか相手を説得しなければなりません。説得できなければ、最終的に裁判で強制的に離婚を実現するしかなくなります。

妻や夫との離婚を実現するために、こちらの希望を無理に押し通そうとしていませんか。すでに離婚を拒否している相手に「離婚してくれ、離婚してくれ」と言うだけでは、なかなか離婚には応じてくれません。

また、離婚について協議している段階から、将来の離婚訴訟を見越して証拠集めをしておくことも重要です。的確に対応を進めるためには、弁護士に相談・依頼すると、有利になることもあります。

たとえば、弁護士に代理で協議離婚の交渉を依頼すると、相手が離婚を真剣に考えるようになることもありますし、離婚調停の代理人を依頼すると、調停委員をうまく説得して、味方につけることができることもあります。

離婚訴訟をするときには、弁護士によるサポートが必須です。

「離婚できない」と相手から拒否されたとしても、法的に離婚できることがあるため、まずはベリーベスト法律事務所にご相談ください。ベリーベスト法律事務所では、離婚専門チームを組成しており、離婚問題に知見豊富な弁護士が親身になって、ベストを尽くしてサポートいたします。

なお、弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomを活用したオンライン上で行うことが可能です。

お悩みの方はご相談ください

- 所在地

- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]03-6234-1585

[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(離婚)

-

更新日:2025年06月26日 公開日:2025年06月25日

托卵妻と離婚できる? 子どもとの親子関係や養育費について解説 「子どもの顔が自分に全然似ていない」「妻と性行為をした時期と出産予定時期が合わない」という場合、妻に托卵(たくらん)されている可能性があります。托卵とは、妻が夫以外の男性との間の子どもを夫に育てさせ... 離婚・不倫コラム全文はこちら

托卵妻と離婚できる? 子どもとの親子関係や養育費について解説 「子どもの顔が自分に全然似ていない」「妻と性行為をした時期と出産予定時期が合わない」という場合、妻に托卵(たくらん)されている可能性があります。托卵とは、妻が夫以外の男性との間の子どもを夫に育てさせ... 離婚・不倫コラム全文はこちら -

更新日:2025年04月30日 公開日:2025年04月30日

離婚調停を申し立てられたらどう対応すべき? 8つのポイントをご紹介 離婚問題で相手側に離婚調停を起こされたら、しっかりと準備して対応する必要があります。離婚したくないからといって判断せずに放置していると、最終的には相手側の言い分どおりに離婚が決まってしまう可能性もあ... 離婚・不倫コラム全文はこちら

離婚調停を申し立てられたらどう対応すべき? 8つのポイントをご紹介 離婚問題で相手側に離婚調停を起こされたら、しっかりと準備して対応する必要があります。離婚したくないからといって判断せずに放置していると、最終的には相手側の言い分どおりに離婚が決まってしまう可能性もあ... 離婚・不倫コラム全文はこちら -

更新日:2025年04月30日 公開日:2025年04月30日

【離婚後の同居】継続したほうがいい? 知っておくべき7つのこと 離婚届を出したら、必ず別居しなければならないのでしょうか。今回は多くの離婚問題に関わってきたベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上で、離婚後同居をする前に知っておくべき内容についてお伝えしていきます... 離婚・不倫コラム全文はこちら

【離婚後の同居】継続したほうがいい? 知っておくべき7つのこと 離婚届を出したら、必ず別居しなければならないのでしょうか。今回は多くの離婚問題に関わってきたベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上で、離婚後同居をする前に知っておくべき内容についてお伝えしていきます... 離婚・不倫コラム全文はこちら