【最新版】日本の離婚率(割合)や原因は? 統計からみる離婚の実態

「夫(妻)と離婚してもよいのか、わからない」「他の人はどうなんだろう」「離婚傾向ってあるのかな……」

このように離婚を迷っているときは、離婚した夫婦の離婚理由や日本で離婚している人の割合、離婚の方法について知りたいと考える方が多くいらっしゃいます。

本コラムでは、司法裁判所や厚生労働省が公表している統計データをもとに、さまざまな視点から見た日本の離婚率や男女(夫妻)別の離婚理由ランキング、離婚の方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

配偶者との協議離婚(当事者同士の話し合いによる離婚)がなかなか成立しない場合の対処法もご紹介しますので、あわせてご参考にしてください。

1、さまざまな視点から見た日本の離婚率

厚生労働省が公表している「令和5年(2023) 人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、令和5年における婚姻件数は47万4717組で、離婚件数は18万3808組でした。

この結果をうけて算出された離婚率は、1.52(人口千対)です。

人口千対とは、1000人中の発生比率をさすので、1000人中1.52人が離婚しているということになります。令和4年の離婚率は1.47だったので、前年度に比べて少し上昇したと言えます。

次に、年齢や婚姻期間などさまざまな視点から日本の離婚の内訳を見てみましょう。

-

(1)年齢別

令和5年において、離婚した夫婦の年齢を見てみると、男性が35歳~39歳、女性は30~34歳がもっとも多く、次に多いのが、男性は30~34歳、女性は25~29歳でした。

参考:別居時の年齢(5歳階級)別にみた夫-妻・年次別離婚件数(各届出年に別居し届け出たもの)|厚生労働省 人口動態調査(令和5年)

-

(2)婚姻期間別

結婚後の同居生活期間別に見る離婚率は、令和5年は5年未満の同居期間だと、2~3年での離婚に至る割合がもっとも高くなっています。なお、5年未満での離婚率は28.7%と、決して低くない数値です。

期間全体で見てみると、5~10年で離婚に至る割合がもっとも高く、18.8%を占めています。 -

(3)都道府県別

令和5年における、離婚率の高い都道府県のトップ10は次のとおりです。

都道府県名 離婚率(人口千対) 1位 沖縄県 2.20 2位 宮崎県 1.74 3位 北海道 1.71 3位 大阪府 1.71 5位 福岡県 1.70 6位 和歌山県 1.66 7位 鹿児島県 1.63 8位 高知県 1.61 9位 熊本県 1.58 10位 大分県 1.57

反対に、離婚率の低い都道府県トップ3もご紹介しましょう。

もっとも離婚率の低い都道府県は、富山県でした。離婚率は1.14です。

次に少ないのが新潟県で離婚率は1.19、三番目に少ないのは山形県で離婚率は1.20でした。 -

(4)世界の離婚率

日本の離婚率は、世界の離婚率と比べると高い方ではありません。

総務省統計局が公表する「世界の統計 2024|総務省統計局」において、もっとも離婚率が高い国は、アジア大陸にあるジョージアでした。1000人あたりの離婚率は3.8で、離婚大国ともいわれるアメリカ合衆国が2.3(一部の州を除く)であることと比較しても、非常に離婚率が高いことがわかります。

次いで離婚率が高い国は、モルドバとベラルーシで3.7という数値になっており、次がウクライナとラトビアの2.9でした。

ただし、国によって調査対象が異なることや、離婚においては宗教や文化の問題が絡むこともあるため、あくまでも参考レベルの数値と考えるようにしましょう。

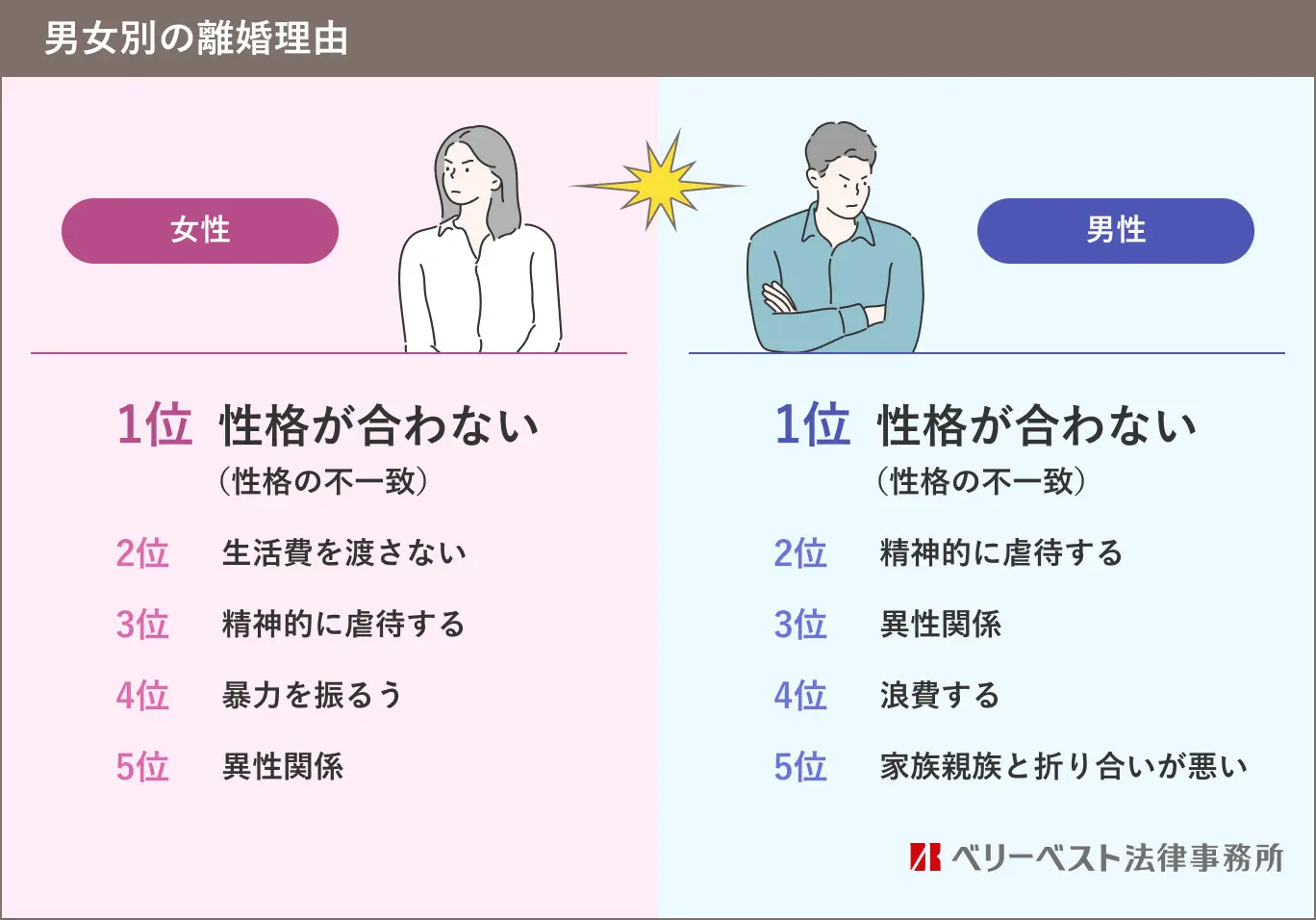

2、男女別の離婚理由

裁判所が公表する令和5年度の「司法統計」によると、婚姻関係事件(離婚調停)の申し立て理由のランキング1~5位は、男女別に以下の図のとおりです(「その他」「不明」の結果は除外)。

次に多いのが、男性(夫)は「精神的に虐待する」といった内面的な問題、女性(妻)は、「生活費を渡さない」という金銭的な問題です。理由は異なりますが、共に夫婦の関係性が色濃くでる結果となっています。

また、「性的不調和(性の不一致)」を男女ともに離婚理由としてあげており、夫婦間で解決することが難しい問題であることが垣間見えます。

離婚理由ランキング5位以下については、以降の表をご確認ください。

-

(1)女性(妻)の理由

1位 性格が合わない(性格の不一致) 2位 生活費を渡さない 3位 精神的に虐待する 4位 暴力を振るう 5位 異性関係 6位 浪費する 7位 性的不調和(性の不一致) 8位 家庭を捨てて省みない 9位 酒を飲み過ぎる(飲酒過多) 10位 家族親族と折り合いが悪い -

(2)男性(夫)の理由

1位 性格が合わない(性格の不一致) 2位 精神的に虐待する 3位 異性関係 4位 浪費する 5位 家族親族と折り合いが悪い 6位 性的不調和(性の不一致) 7位 同居に応じない 8位 暴力を振るう 9位 生活費を渡さない 10位 家庭を捨てて省みない

3、4つの離婚方法と選ばれる割合

離婚をするためには、次の4つの方法があります。

- ① 協議離婚

- ② 調停離婚

- ③ 審判離婚

- ④ 裁判離婚

4つの中で、もっとも多いのが協議離婚(話し合いのみで離婚をする方法)です。令和5年に離婚をした夫婦のうち、約87%もの夫婦が協議による離婚を選んでいます。

次に多いのが、調停離婚(夫婦による話し合いが成立しない場合に、調停委員を間に入れて話し合いをする方法)です。全体の約7.5%の夫婦が調停によって離婚をしています。

離婚というと裁判をイメージされるかもしれませんが、裁判離婚は全体でみると1%であり、和解に至ったケースを含めても約2.5%です。

そして、審判離婚という方法もあります。これは、全体の約2%を占める離婚方法です。聞き慣れない言葉だと感じた方も多いのではないでしょうか。

審判離婚は、調停での話し合いが不成立となった場合に家庭裁判所によって「離婚をするべき」と判断されることを指します。審判内容に不服があるときは、2週間以内に申し立てることで離婚は不成立となります。

そもそも裁判所が審判離婚を選択することが少なく、審判内容がくつがえされることもあるため、審判離婚の割合は極めて低くなっているのが現状です。

4、協議離婚がなかなか成立しないときの対処法

協議離婚の場合は、話し合いが進まず離婚になかなか至らないケースも少なくありません。

話し合いによる離婚(協議離婚)を成立させたくても、お互いの主張だけを訴えていても話はまとまらないでしょう。つまり、協議離婚を成立させるためにはお互いに妥協点を見つけて折り合いをつける必要があるのです。

しかし、関係性が悪化してしまえば、相手側の主張は何ひとつ受け入れたくないと考えるかもしれません。「どのようにして自分の主張をとおすか」ということしか考えられなくなってしまうケースもあるでしょう。ただし、こうなってしまうと、もはや協議(話し合い)とは名ばかりで、いわゆる夫婦げんかの延長戦のようになってしまいます。

協議離婚が成立しなければ、いつまでもトラブルに向き合わなければいけないために、長い間ストレスを抱えて生活することになるでしょう。新しい生活を始めることも難しく、子ども精神面にも悪影響を及ぼすおそれがあります。

もし相手が離婚を拒否していれば別居すら拒まれてしまうこともあり、離婚を望む側のストレスは計り知れません。また、協議が長引いている間に財産を隠されたり使われたりして、公平に財産分与が行われなくなる可能性もあります。

このような事態を防ぐためにも、協議による離婚を望む場合には、以下のような工夫が必要です。

- ・決めなければいけないことを書き出す

- ・感情的にならないために第三者に同席してもらう

- ・交渉の最低ラインを決める

第三者とは、たとえば、お互いの両親や友人などがあげられます。第三者が同席することで、どちらかが理不尽な言い分を主張したときには、公平に指摘をしてもらえることが期待できます。

ただし、親しい相手であれば、なかなか公平中立になるのは難しく、一方の肩を持ってしまうことも考えられます。結果として、火に油を注ぐ事態になってしまう可能性もあるでしょう。

そこで、もし冷静に話し合える第三者が夫婦の周りにいなければ弁護士に依頼するのも一案です。

弁護士に相談することで、言い分が一般的に認められるのか、また、財産分与や親権、養育費や慰謝料などについても、アドバイスを受けることができます。

また協議離婚では、離婚後のトラブルに備えて公正証書を作成することがあります。公正証書に、支払いを怠った場合には直ちに強制執行を受けても異議がない旨の文言を入れておけば、離婚後に慰謝料や養育費などが支払われなかったときに直ちに強制執行(相手の給与や銀行口座の差し押さえ)ができるようになります。

弁護士に依頼すれば、公正証書の作り方についてもアドバイスを受けることが可能です。

協議離婚がなかなか成立しない場合には、ぜひ離婚問題の対応実績が豊富な弁護士を探すことも視野に入れてみてください。

お悩みの方はご相談ください

5、弁護士からのメッセージ

本コラムで紹介したように、厚生労働省や総務省統計局、裁判所などから、離婚に関するさまざまな統計情報が公開されています。

自分自身の状況と照らし合わせながら、「配偶者ともうしばらくは離婚せずにいよう」と思った方もいれば、「もう離れよう」と、離婚の決意を固めた方もいらっしゃるかもしれません。

パートナーとの離婚に際して、「有利な条件で離婚したい」「あとになってから離婚のことで後悔したくない」とお考えの方は、ぜひベリーベスト法律事務所にご相談ください。

ベリーベスト法律事務所では離婚専門チームを組成しており、離婚問題の知見・経験豊富な弁護士が親身になってサポートいたします。

なお、弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomを活用したオンライン上で行うことが可能です。

- 所在地

- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)

- 設立

- 2010年12月16日

- 連絡先

-

[代表電話]03-6234-1585

[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。

- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(離婚)

-

更新日:2025年06月26日 公開日:2025年06月25日

托卵妻と離婚できる? 子どもとの親子関係や養育費について解説 「子どもの顔が自分に全然似ていない」「妻と性行為をした時期と出産予定時期が合わない」という場合、妻に托卵(たくらん)されている可能性があります。托卵とは、妻が夫以外の男性との間の子どもを夫に育てさせ... 離婚・不倫コラム全文はこちら

托卵妻と離婚できる? 子どもとの親子関係や養育費について解説 「子どもの顔が自分に全然似ていない」「妻と性行為をした時期と出産予定時期が合わない」という場合、妻に托卵(たくらん)されている可能性があります。托卵とは、妻が夫以外の男性との間の子どもを夫に育てさせ... 離婚・不倫コラム全文はこちら -

更新日:2025年04月30日 公開日:2025年04月30日

離婚調停を申し立てられたらどう対応すべき? 8つのポイントをご紹介 離婚問題で相手側に離婚調停を起こされたら、しっかりと準備して対応する必要があります。離婚したくないからといって判断せずに放置していると、最終的には相手側の言い分どおりに離婚が決まってしまう可能性もあ... 離婚・不倫コラム全文はこちら

離婚調停を申し立てられたらどう対応すべき? 8つのポイントをご紹介 離婚問題で相手側に離婚調停を起こされたら、しっかりと準備して対応する必要があります。離婚したくないからといって判断せずに放置していると、最終的には相手側の言い分どおりに離婚が決まってしまう可能性もあ... 離婚・不倫コラム全文はこちら -

更新日:2025年04月30日 公開日:2025年04月30日

【離婚後の同居】継続したほうがいい? 知っておくべき7つのこと 離婚届を出したら、必ず別居しなければならないのでしょうか。今回は多くの離婚問題に関わってきたベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上で、離婚後同居をする前に知っておくべき内容についてお伝えしていきます... 離婚・不倫コラム全文はこちら

【離婚後の同居】継続したほうがいい? 知っておくべき7つのこと 離婚届を出したら、必ず別居しなければならないのでしょうか。今回は多くの離婚問題に関わってきたベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上で、離婚後同居をする前に知っておくべき内容についてお伝えしていきます... 離婚・不倫コラム全文はこちら